Météo froide avec gelée matinale, vent froid pas trop sensible en forêt, sauf sur le carrefour Alexandre, mais journée ensoleillée.

Miguel, Gilles, Ambre, J-Hervé,Thierry et Carole (Daniel prend la photo).

Guenael Hallart nous a accueillis hier pour la première sortie Artoise avec deux de ses jeunes collègues du CPIE, Ambre et Thibaud. Nous avons exploré l’Artoise le matin près du pont à coté du carrefour Alexandre puis sommes remontés vers le nord où un second pont donne accès à la rivière, avant d’aller reconnaître le ruisseau du Brugnon.

Nous avons commencé les observations par la rivière juste en amont du pont. Gilles a fait bénéficier tout le monde de son savoir en matière d’appréciation qualitative d’une rivière et d’IBGN.

Daniel a, quant à lui, prospecté la zone et mis la main sur quelques Elmidae et Hydraenidae. Les premières observations sous binoculaires donnent 3 Elmis aenea, 1 Oulimnius tuberculatus, 3 Limnius volckmari et 11 Hydraena sans doute gracilis (confirmé). Cette espèce est noté « Assez Rare » dans le catalogue Queney 2016 pour le bassin parisien.

Hydraenidae

11 Hydraena gracilis Germar, 1824

Elmidae

3 Elmis aenea ( Müller, 1806 )

3 Limnius volckmari ( Panzer, 1793 )

1 Oulimnius tuberculatus ( Müller, 1806 à

Jean-Hervé a trouvé une canette vide sur le talus de la route avec à l’intérieur les cadavres en décomposition de trois campagnols roussâtres (détermination Guenael) ainsi qu’une série de Silphidae que Thierry a récoltés malgré une odeur nauséabonde.

Dans cette petite bouteille de bière trouvée au bord de la route près du pont ont été découverts :

Famille des Silphidae

Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758)

Nicrophorus vespilloides Herbst, 1783

Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775)

Famille des Geotrupidae

Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758)

Daniel puis Gilles ont fait des observations intéressantes dans une « tourbière » le long de l’Artoise (avec potentiellement une très bonne espèce d’Agabus). La gouille herbeuse est pointée avec la flèche noire. Le premier examen des tubes permet a Daniel de signaler qu’il y a en fait deux très bonnes espèces : 1 Agabus affinis et 1 Agabus melanarius. Les deux espèces sont assez rares (AR) dans le catalogue Queney 2016 pour le bassin parisien avec 6 observation sur 291 localisations pour le premier et 11/291 observations pour le second. Le référentiel à dire d’expert de Daniel Lohez pour le nord de la France montre que les deux sont rares (R) au nord du bassin parisien. Une fiche espèce est fournie pour la seconde en annexe. La première méritera elle aussi une fiche de présentation car elle a été retenue dans le catalogue du Bassin parisien parmi les dix espèces à protéger (sur 280) avec donc une valeur patrimoniale forte en raison de son affinité avec l’habitat vulnérable de type tourbière. Elle serait donc à protéger impérativement car liée à un milieu particulier vulnérable (Queney 2016, page 23).

Dytiscidae

Hydrophilidae

5 Hydrobius fuscipes ( Linnaeus, 1758 )

2 Laccobius bipunctatus ( Fabricius, 1775 )

Jean-Hervé a pêché des Anacaena et des Helophorus dans les trous de bottes entre la tourbière et la rivière, puis dans une « gouille » boueuse un peu plus à l’intérieure de la parcelle.

Il est ensuite allé reconnaître une zone tourbeuse un peu en amont toujours dans le secteur 1 où se trouvent deux chablis avec une mini mare. Daniel et Gilles y sont allés après la pause déjeuner.

Secteur 1 – dépression tourbeuse 2

Daniel et gilles ont exploré cette zone qui se trouve plus à l’intérieur de la parcelle avec un chablis qui a généré une sorte de mare peu profonde et des zones de sphaignes. Leurs observations sont complémentaires et permette de dégager une liste assez riche.

Helophoridae

Hydrophilidae

Thierry a fait une moisson de carabiques dans la zone tourbeuse.

Secteur 1 en amont du pont, zone tourbeuse.

Sous la litière de feuille :

Famille des Carabidae

Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812

Bembidion dentellum (Thunberg, 1787)

Bembidion latinum Netolitzky, 1911

Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)

Platynus assimilis Paykull, 1790

Dans la carrie rouge d’un tronc au sol :

Famille des Carabidae

Carabus auronitens Fabricius, 1792

Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758)

Pendant ce temps Carole et Miguel et Thierry se sont concentrés sur la zone de confluence Artoise Ruisseau de Fourchamp et en particulier les annexes hydrauliques qui se présentaient comme des bouts de fossés en contact avec le ruisseau.

Carole a récolté à proximité immédiate du ruisseau quelques araignées et carabes (à déterminer) et observé un Rhagium mordax caché sous une écorce :

Jean-Hervé a prélevé dans une fontaine sur le côté de la route et forme un petit écoulement dans le fossé quelques coléoptères et une espèce de Velia. Il est regrettable que le bac de la fontaine soit percé à la base et ne retienne pas l’eau, car sinon il serait beaucoup plus intéressant (à remettre en service ?). Carole a collecté quelques araignées et fourmis en fauchant un peu ; puis elle a continué au niveau du carrefour Alexandre. Thierry a observé marchant sur le Chemin des Faux un Silphidae : Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758).

Au Niveau du pont dans le ruisseau De Fourchamp, Jean-Hervé a observé une larve de grosse libellule (probablement Cordulegaster boltonii d’après Gilles) :

Deux espèces de Gerris se trouvaient dans la même zone calme juste en aval du pont sur le Ru de Fourchamp, dont le grand Aquarius paludum paludum (Fabricius, 1794). Le soleil réchauffant l’atmosphère, plusieurs Aglia tau (Lépidoptère, Saturniidae) furent observés, voltigeant rapidement entre les troncs. Seuls papillons observés avec Anthocharis cardamines, en raison d’une météo significativement rafraichie depuis une dizaine de jours.

Nous avons eu un contact avec le propriétaire des terrains au niveau de la deuxième zone reconnue, au niveau du pont en aval de la frontière. Il nous a autorisés à patauger dans la rivière mais le secteur semblait peu propice aux coléoptères. Nous y avons retrouvé la larve de plécoptère, Perla marginata :

Enfin, sur ce même site la capture d’une espèce d’éphéméroptère a fait bondir Gilles qui ne la voyait que pour la 4ème fois de sa vie : l’ Ephemerellidae Torleya major. Il est intéressant de noter que Guenael Hallart avait déjà trouvé Torleya major sur l’Artoise en 2015, (Détermination par G. Coppa dans les deux cas). Un autre collecteur (Jean-Julien Lepeut) l’a aussi découverte à Origny-en-Thiérache.

Le propriétaire a confirmé qu’il y avait bien eu une forge anciennement ici. Ce qui pouvait se déduire de la présence d’une retenue d’eau sur les cartes de Cassini et d’état-major du XIXe siècle. La forge a disparu, ce qui n’est pas plus mal pour l’Artoise car elle devait réchauffer l’eau. Un gros effort de replantation a été fait, en enlevant les résineux mais il est dommage d’avoir replanté, entre autres, du chêne rouge d’Amérique.

Gilles signale que comme le subodorait Guénael le ruisseau du Brugnon, que nous avons prospecté en dernier, recèle le plus gros potentiel en biodiversité. En effet, en ne prenant en compte que ce que nous avons vu jusqu’ici des deux côtés (Artoise et Brugnon), ce ru présente un lit plus diversifié avec des zones de gravillons et sables plus propices que le lit assez minéral grossier de l’Artoise. Gille note qu’il est rare de trouver sur un ruisseau (Brugnon) les 3 familles de Perloidea: Perlidae, Perlodidae et Chloroperlidae.

C’est un peu moins rare sur un cours d’eau de plus de 5 mètres de large, ce qui est loin d’être le cas ici.

Et nous n’avons pas vu le secteur avec cascades dont parlait Guénael car nous avons juste investigué de part et d’autre du pont qui passe sous la route de la prise Milot. Miguel et Daniel se sont consacrés à la rivière et ont trouvé quelques Elmidae essentiellement dans les gravillons. Daniel a relevé 1 Elmis aenea, 5 Limnius volckmari et 2 Hydraena sans doute gracilis. Cette espèce est noté assez rare d’après Queney 2016 avec 8 observation sur 291 sites. Elle est jusqu’ici absente du référentiel Nord, Pas-de-calais et Somme de Daniel Lohez. Elle était en revanche déjà connue de l’Aisne puisque ce département regroupe 6 des 8 citations du bassin parisien (les deux autres sont dans l’Oise).

Hydrophilidae

Hydraenidae

Elmidae

Jean-Hervé en a profité pour rechercher des insectes dans la zone tourbeuse en arrière. Les trous semblaient très profonds bien qu’avec une couche d’eau peu importante sauf dans un cas (30 cm) qui a livré le plus d’insectes. Ils ont été déterminés par Daniel :

Dytscidae

Helophoridae

Hydrophilidae

Jean-Hervé a aussi exploré un peu et sans succès la zone du Brugnon juste avant le pont.

Gilles de son coté, tronçons juste en aval du pont (ci-dessus), a mené ses recherches tant dans la rivière que dans des gouilles (ci-dessous) dans la zone coté droit.

Coléoptères

Hydraena assimilis 1

Hydraena gracilis 8

Limnius volckmari 8

Elmis aenea 5

Plecopteres

Isoperla oxylepis 3

Flaque voisine du ruisseau

Agabus melanarius 4

Hydrobius fuscipes 1

Tous les autres invertébrés n’ont pas été prélevés. Mais Gilles trouve que le ruisseau est aussi de très bonne qualité.

Mini-mares ou « gouilles » voisines du ruisseau en aval du pont.

La journée s’est terminée par la dégustation du gâteau de Chimay que Carole, toujours attentionnée, nous avait confectionné. Désolé j’ai pas pris la photo (pouvais pas trop occupé à me régaler) ! Accompagné de chocolat bio en plus !

En conclusion : La récolte des Elmidae dans l’Artoise n’a pas été exceptionnelle mais, Daniel pense que sur un autre tronçon de la rivière plus ouvert et avec un substrat plus adapté le résultat pourrait être bien meilleur. Et les mini cascades du ruisseau du Brugon devraient être très intéressantes. Toutefois mon expérience Le grand regret de Daniel et sans doutes des autres « aquaticiens » est de ne pas avoir passé davantage de temps dans la mini tourbière en bordure de route car à la prochaine visite, il ne restera sans doute plus beaucoup d’eau à cet endroit. Nous espérons que Guenael aura un ou plusieurs endroits identiques à nous proposer. Et c’est bien le cas et nous attendons avec impatience la carte avec pointé dessus ces tourbières ou zones tourbeuses. Nous n’avons pas trouvé Deronectes platynotus signalé de ce secteur par Jean-François Elder. Ce sera peut-être pour la prochaine fois, aidés par son expérience.

Texte et photos : Jean-Hervé Yvinec, Président de l’ADEP.

Les Syrphes sont des Diptères dont l’étude est actuellement impulsée en France par un groupe inter-réseaux associant Réserves Naturelles de France et les Conservatoires d’espaces naturels en tant qu’indicateur de la qualité des milieux. La prise en compte de ces diptères dans l’analyse de l’intégrité écologique d’un milieu (notion exprimant la capacité d’accueil d’un milieu et qui rend compte de sa fonctionnalité) a été permise notamment grâce au Docteur Martin C.D. Speight et sa base de données sur les syrphes européens appelée Syrph the Net (StN).

Ces insectes ont été identifiés comme bon indicateur de l’intégrité écologique d’un site pour les raisons suivantes:

– la majorité des espèces peuvent être facilement identifiables.

– l’écologie de 95 % des espèces françaises est connue (habitats occupés, alimentation des larves, traits de vie).

– il existe une base de données où figure plus de 900 espèces et les informations concernant leur écologie (période de vol, développement de larves, types d’habitats, de micro-habitats occupés…).

– contrairement à d’autres groupes d’insectes, les syrphes sont présents sur une large gamme de types d’habitats. Les informations écologiques disponibles attestent d’un haut degré de fidélité écologique de nombreuses espèces. Les syrphes peuvent fournir des informations sur toutes les strates verticales d’un milieu, des zones racinaires de graminées à la canopée des arbres en forêt.

– les trois groupes trophiques sont présents chez les larves de syrphes : espèces zoophages, phytophages et saprophages. Cette particularité, au sein de la même famille, permet de couvrir les trois groupes trophiques fondamentaux d’un écosystème.

– en terme d’échantillonnage, il existe une méthode standardisée de collecte des syrphes par l’utilisation du piège Malaise.

– le temps de génération des différentes espèces (de 8 semaines à 2 ans), couplé à leur mobilité rapide et aux différents habitats occupés, font des Syrphidae un groupe qui donne des informations sur des changements à court (saisons) et à long termes des conditions du site.

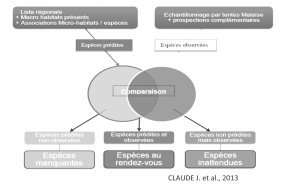

Cette base de données Syrph the Net développée par le Docteur Martin C.D Speight permet donc d’évaluer de manière standardisé l’intégrité d’un habitat/d’un site par rapport à un état de référence suivant le principe ci-dessous :

Les espèces au rendez-vous, exprimées en pourcentage des espèces prédites, indiquent l’intégrité écologique de l’habitat ou de la station étudiée selon certains seuils. Les espèces expliquées (pourcentage des espèces au rendez-vous sur les observées) renseignent sur la qualité de la prédiction (description préalables des habitats + codage StN) et la représentativité des habitats du site à l’échelle des paysages. L’analyse des traits de vie des espèces manquantes permet d’identifier les caractéristiques non présentes des habitats et ainsi identifier les axes de gestion à développer/améliorer (manque de bois morts, de vieux arbres, dysfonctionnement hydrique…).

Cette méthode repose donc sur une analyse comparative simple et une bonne connaissance de la biologie des espèces de syrphes.

Ainsi, en 2016, 3 tentes Malaise ont été posées par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie sur le site de Reilly le 29 avril 2016. Ces tentes ont été retirées le 20 octobre 2016. Bien que les conditions climatiques n’aient pas été idéales en début d’année (froid et pluie), ce piégeage passif a permis d’identifier 2382 individus pour 80 espèces. Parmi ces espèces, toujours d’après Speight (2015), 6 espèces seraient en déclin en Europe : Calliprobola speciosa, Cheilosia rufimana, Chrysotoxum elegans, Chrysotoxum verrali (photo ci-dessous), Microdon analis, Xanthogramma stackelbergi et 4 espèces seraient en déclin en France : Cheilosia rufimana, Chrysotoxum verrali, Parhelophilus frutetorum, Xanthogramma stackelbergi.

De plus, deux espèces sont dites « utiles pour l’identification des forêts d’importance internationale dans le domaine de la protection de la nature » d’après Speight (1989). Il s’agit de Brachyopa bicolor et de Calliprobola speciosa. On notera aussi la découverte d’une nouvelle espèce pour la Picardie Xylota abiens.

L’analyse de ces espèces pour l’intégrité écologique des milieux sera réalisée en 2017 avec un complément d’inventaires en début d’année afin de « compenser » le printemps non propice aux syrphes de 2016.

Pour finir, les punaises, araignées et coléoptères capturés par les tentes Malaise ont été triés et envoyés aux spécialistes régionaux pour détermination. A l’heure de la rédaction de ce bilan, une partie des punaises a été déterminée (par C. MOREL) ainsi qu’une partie des coléoptères (par J.C. BOCQUILLON).

Depuis plusieurs années déjà, les coccinelles (Insecta, Coleoptera, Coccinellidae) font l’objet d’un inventaire spécifique systématique à l’échelle communale dans le département de l’Oise (60). Les observations ainsi produites ont permis de rédiger et publier une petite série d’article ayant pour but de préciser la répartition, l’écologie fine et les meilleures modalités de recherche des différentes espèces ou groupes d’espèces.

A ce jour, près des deux tiers des communes du département ont fait l’objet d’au moins un signalement de coccinelles. La commune la moins renseignée fait l’objet d’une seule donnée, la commune la plus renseignée l’est pour plus de 1100 données.

Si l’objectif final est bien de visiter toutes les communes, l’objectif prioritaire est d’homogénéiser la répartition des prospections dans les différentes parties (pays) du département et aussi d’homogénéiser la pression d’observation sur l’ensemble des 60 espèces actuellement signalées dans le département.

Si cet inventaire vous intéresse et que vous souhaitez participer aux prospections de terrain, ou si vous disposez de données ou encore d’individus en collections, n’hésitez pas à prendre contact.

Coccinella magnifica, Forêt de Compiègne, 2015.

Photo : L Colindre.

L’ADEP procède en ce moment à l’inventaire préalable des Coléoptères et Hétéroptères du marais. Ainsi qu’à celui des Araignées, qui se trouve dans sa phase principale de réalisation.

Pour les Coléoptères et Hétéroptères, une première mission à eu lieu le 20 10 2016 pour inventorier les gouilles (sortes de mares creusées dans un tremblant) de la Zone U.

Pierre Queney, Daniel Lohez et J.H. Yvinec y ont participé.

Une seconde journée d’inventaire a pris place le 06 11 2016, lors d’une sortie ADEP. Durant cette journée, Miguel Carreira et J.-H. Yvinec ont collecté punaises et coléoptères aquatiques dans des fossés tandis qu’Emmanuel Vidal se consacrait à l’inventaire des Araignées.

Les fourmis sont des insectes sociaux qui connaissent un engouement récent chez les entomologistes. L’actualisation de la systématique de ce groupe depuis quelques années y a fait pour beaucoup. Depuis trois ans l’ADEP inventorie les espèces présentes sur notre sol et déjà 52 taxons y ont été identifiés. Les fourmis ont un rôle très important dans la nature, point sur lequel nous reviendrons régulièrement sur le site de l’ADEP.

Nous aurons besoin de vous pour nous aider dans cet inventaire, alors… à très bientôt.

L. Colindre

Emergence de Gynes de Lasius flavus à l’essaimage. Photo : L. Colindre 2016.