Selon le MNHN (Museum National d’Histoire Naturelle de Paris), le frelon asiatique progresse de 60 km/an. Il est observé en Picardie depuis 2013 (base ClicNat) et touche actuellement l’ensemble des départements picards. Il a été observé à Guignies dans le Hainaut (Belgique) le 20 novembre 2017.

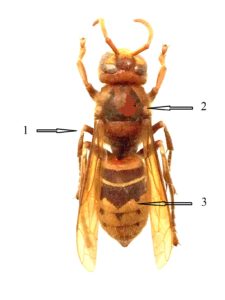

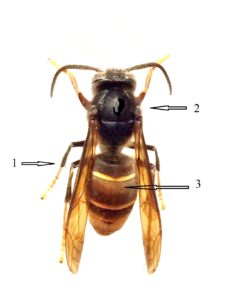

Nous mettons à votre disposition un comparatif des deux Hyménoptères (vue de dessus) :

Frelon européen, Vespa crabro Linnaeus, 1758 – Frelon asiatique, Vespa velutina Lepeletier, 1836

1 – Pattes : Européen = pattes brunes / Asiatique = pattes nettement bicolores (jaunes & noires) d’où son deuxième nom : « Frelon à pattes jaunes » ;

2 – Thorax : Européen = noir et brun / Asiatique = complètement noir ;

3 – Abdomen : Européen = jaune « dessiné » de noir / Asiatique = sombre annelé de jaune-orange, puis une bande orangée plus large à l’extrémité.

En outre, les antennes sont brunnes chez l’Européen et complètement noires chez l’Asiatique.

Frelon asiatique, Vespa velutina (L. Colindre)

Frelon européen, Vespa crabro (C. Derozier).

Quelques informations complémentaires (Com. pers. C. Villemant, MNHN, 2018) :

Les études menées sur le frelon asiatique ont démontré qu’un nid produisait en moyenne 500 reines.

Au Népal, le frelon asiatique est observé jusqu’à 3000 mètres d’altitude. L’espèce ne craint donc pas le froid et les projections de dissémination de l’espèce étudiée par ordinateur, permettent d’imaginer qu’il pourra atteindre le Nord de la Norvège ou bien encore l’Islande. A contrario, la sècheresse estivale est un frein à sa colonisation (limites Sud Espagne et Afrique du Nord).

En milieu naturel, la prédation est d’environ 1/3 de Diptères, 1/3 de guêpes, 1/3 d’abeilles. Cette prédation est optimale là où les insectes se regroupent (ruches, cadavres d’animaux, étables, bouses, etc).

La principale conséquence de la prédation du frelon asiatique sur les ruches est l’arrêt du butinage des abeilles (conduisant à un manque de réserve hivernale, impactant le couvain). Les frelons asiatiques faisant en effet un « siège » tout l’été. Des grilles « muselières », tenant le frelon à distance de l’entrée de la ruche et l’empêchant de pénétrer à l’intérieur, sont testées chez plusieurs apiculteurs et prouvent actuellement leur efficacité.

Les deux principaux prédateurs naturels connus du frelon asiatique (comme tous les autres Hyménoptères autochtones…) sont Pheromermis vesparum Kaiser, 1987 (Nematoda, Enoplea, Mermithida) et Conops vesicularis Linnaeus, 1760 (Arthropoda, Hexapoda, Diptera).

Pour en savoir plus sur la biologie du Frelon asiatique :

http://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_descriptive_frelon.pdf

Base ClicNat :

http://www.clicnat.fr/?page=accueil

Nid de frelon asiatique Photo : D. Messin

Nid de frelon asiatique Photo : D. Messin

Remerciements à Jean Claude Bocquillon et Carole Derozier pour les photographies comparatives – Photo de mise en avant : L Colindre.