Avertissement : Le texte utilise une multitude de répétitions : « Myrmica » et « Maculinea » indispensable à la compréhension du phénomène biologique. Par avance toutes nos excuses auprès de nos lecteurs !

Définition :

- Fourmi :

Le genre Myrmica regroupe aujourd’hui 23 taxons français depuis la découverte d’une nouvelle espèce pour la France en 2016. En Picardie, il a été répertorié 7 espèces. Souvent appelées « fourmis rouges », c’est un groupe homogène en coloration et en taille (env. 5 mm).

Gyne (à droite) et ouvrières Myrmica. Photo : L.C.

Gyne (à droite) et ouvrières Myrmica. Photo : L.C.

2. Papillon :

Le genre Maculinea (ou Phengaris) regroupe 4 espèces françaises de papillons (Lépidopètres / Rhopalocères). Ces papillons sont gravement menacés en France comme en Europe avec une perte estimée à 55% des populations en 22 ans (« The European Grassland Butterfly Indicator : 1990-2011 European Environment Agency, 2013 »). En Picardie nous connaissons 2 espèces :

- M. arion (L. 1758) l’Azuré du serpolet connu dans l’Aisne exclusivement.

- M. alcon (Denis & Shiffermüller, 1775) qui se divise en deux écotypes :

- M. alcon « rebeli » (Hirschke, 1904) l’Azuré de la croisette. Aisne et Oise.

- M. alcon « alcon » (Denis & Shiffermüller, 1775) l’Azuré des mouillères. Aisne et Oise.

Biologie :

Leur biologie nécessite non seulement la présence d’une plante-hôte (Gentiana) pour s’alimenter mais aussi (et c’est là leur particularité), d’une « fourmi-hôte ». La chenille terminant en effet sa nymphose dans une fourmilière.

Ponte Maculinea rebeli sur Gentiana cruciata, Photo : T. GERARD.

Au troisième stade, la chenille se laisse choir de sa plante-hôte. Une fois au sol et incapable de se déplacer (Als et al, 2001), les fourmis du genre « Myrmica » vont la transporter jusqu’au nid. La chenille « myrmécophile » dispose d’une molécule permettant d’imiter l’odeur (hydrocarbures) des Myrmica. Ce leurre (parmi d’autres, L. Passera et al, 2016) va permettre à l’insecte de se faire « adopter ». Sans ce subterfuge, la chenille se ferait tuer par les hyménoptères. Une fois prise en charge et installée dans le nid, elle bénéficiera de la protection des fourmis et sera alimentée par les ouvrières (Elmes et al, 1991), ou, selon l’espèce, dévorera le couvain (Thomas & Elmes, 1998).

Il semble que chaque espèce de Maculinea soit associée à un certain nombre d’espèces de Myrmica, mais, localement une espèce de Maculinea se spécialise sur une espèce particulière de Myrmica. Les études réalisées dans les Pyrénées sur M. alcon écotype « rebeli » montrent que certaines populations utilisent Myrmica schencki Viereck, 1903 et d’autres Myrmica sabuleti Meinert, 1861. Mais, si les chenilles utilisant M. schenki sont « prises en charge » dans un nid de M. sabuleti (et vice-versa), les chenilles meurent. Il y a donc bien adaptation locale du papillon à une espèce particulière de Myrmica. Dans chaque station il y a une espèce de Myrmica avec laquelle une espèce donnée de Maculinea aura plus de chances de se développer. Toutes les Myrmica d’un site en revanche ne peuvent pas jouer le rôle d’hôte. Par conséquent, dans les stations où plusieurs espèces de Myrmica coexistent, la chenille mourra si elle est ramassée par une autre espèce de Myrmica que son hôte « attitré ».

Globalement, Maculinea alcon écotype « alcon » utilise surtout Myrmica scabrinodis Nylander 1846, Maculinea alcon écotype « rebeli » utilise surtout Myrmica schencki Viereck, 1903 et Maculinea arion utilise principalement Myrmica sabuleti Meinert, 1861 (Thomas et al, 1989, P. Dupont, 2011).

Maculinea rebeli (Photo : T. Gérard)

Maculinea rebeli (Photo : T. Gérard)

Maculinea arion (Photo : T. Gérard)

Maculinea arion (Photo : T. Gérard)

Maculinea arion (Photo : T. Gérard)

Maculinea arion (Photo : T. Gérard)

La survie de la population de Maculinea dépend donc de nombreux paramètres :

-

- de la densité absolue des nids de l’espèce de Myrmica-hôte ;

- de la proportion de ces nids par rapport aux autres espèces de Myrmica ;

- de la présence de la plante-hôte pour les premiers stades de développement de la chenille ;

- de la présence de fourmis-hôtes à proximité des plantes-hôtes.

- de plan de sauvegarde d’habitats favorables.

Avant la mise en place d’un PNA (Plan National d’Action) en faveur des Maculinea, les études se concentraient plus particulièrement sur la plante-hôte. Aujourd’hui le travail passe d’avantage par l’identification des fourmis-hôtes compte tenu d’une meilleure connaissance de la systématique myrmécologique. Ainsi, en collaboration avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie (CENP), plusieurs études entrant dans ce cadre ont étés initiées pour la Picardie (la toute première dans l’Oise, T. Cheyrezy & L. Colindre, 2015) ou sont en cours.

Il est crucial de connaitre :

- les potentialités d’une station pour assurer la survie des populations de Papillons ;

- la présence, la répartition de fourmis du genre Myrmica ;

- le cortège de fourmis associé (bien qu’approximatif car les prélèvements du dispositif sont trop sélectifs) afin d’apprécier la compétition interpécifique.

Le rôle de l’ADEP étant de garantir l’identification des espèces de fourmis et de collaborer à la transmission des données vers la base nationale ANTAREA.

L’indispensable relation « tripartite » : plante-papillon-fourmi pour leur survie et lié à l’indispensable relation « tripartite » : botaniste-lépidoptériste-myrmécologue pour leur sauvegarde.

Outil d’aide à l’identification des Myrmica :

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Antarea_Myrmica_DREALr_cle7f8b73.pdf

Remerciements :

A Thibaut GERARD pour ses clichés.

Bibliographie :

Als T.D., Nash D.R. & Boomsma J.J. (2001). Adoption of parasitic Maculinea alcon caterpillars (Lepidoptera : Lycaenidae) by three Myrmica ant species. Anim. Behav.62, 99-106 p.

Dupont P. (2011), PNA 2011-2015 en faveur des Maculinea. Document validé par la Commission faune du CNPN du 21 Octobre 2010, 138 p.

Duquef M, Fournal M. & Pruvost D. (2004) La Picardie et ses Papillons, Tome 1, les Rhopalocères, ADEP avec la participation du CSNP, 248p.

Elmes, G W , JC Wardlaw & J A Thomas (1991). Larvae of Maculinea rebeli, a large-blue butterfly, and their Myrmica host ants : wild adoption and behaviour in ant nests. J. Zool. (London) 223 : 447-460.

Passera L. & Wild A. (2016) : Formidables fourmis, Ed Quæ 160 p.

Thomas J A G W Elmes, J C Wardlaw & M Woyciechowski (1989). Host specificity among Maculinea butterflies in Myrmica ant nest. Oecologia 79 :452-457.

Thomas, J A & G W Elmes (1998). Higher productivity at the cost of increased host-specificity when Maculinea butterfly larvae exploit ant colonies through trophallaxis rather than by predation. Ecological entomology 23 (4) : 457-464.

Gyne (à droite) et ouvrières Myrmica. Photo : L.C.

Gyne (à droite) et ouvrières Myrmica. Photo : L.C.

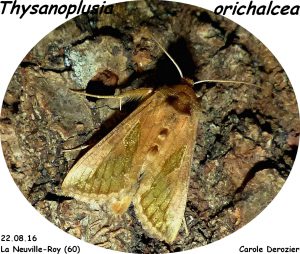

Maculinea rebeli (Photo : T. Gérard)

Maculinea rebeli (Photo : T. Gérard) Maculinea arion (Photo : T. Gérard)

Maculinea arion (Photo : T. Gérard) Maculinea arion (Photo : T. Gérard)

Maculinea arion (Photo : T. Gérard)