Laurent Colindre & Jean-Hervé Yvinec.

La maladie de Lyme ou Borréliose de Lyme, est une zoonose. L’infection (bactérie) est en effet transportée par un animal. Dans le cas présent le vecteur de transmission est une tique (Arthropoda, Arachnida, Ixodida). Le rostre de l’animal est spécifiquement hérissé permettant à l’animal de s’ancrer très solidement dans la peau.

La tique peut transmettre la bactérie à l’homme au moment d’une morsure (NB : toutes les tiques ne sont pas infectieuses). En outre cette maladie, n’est en aucun cas contagieuse.

Dans les 3 à 30 jours suivant la morsure, la maladie peut apparaître sous la forme d’une rougeur, puis s’étendre sous forme de cercle (centrifuge) autour de la morsure, appelé « érythème migrant ». L’érythème se dissipe pour disparaître complètement en quelques semaines. Mais il n’apparait que dans environ la moitié des cas.

Il faut consulter un médecin (y compris sans rougeur apparente ou sans érythème) si des symptômes grippaux ou de fatigues inhabituelles sont consécutifs à une morsure, quelques semaines après.

Le médecin traitant prescrira des antibiotiques et l’on considère que trois semaines de traitement sont nécessaires.

En l’absence de ce traitement ou si le diagnostic survient plusieurs mois (voir années) plus tard, la maladie passe en phase chronique. Alors, des atteintes du système nerveux (hemiparalysie faciale, fortes fatigues), des articulations (arthrite), de la peau, du système digestif et du cœur peuvent se déclarer. La forte fatigue reste un symptôme récurrent.

Afin d’éviter au mieux la transmission de la maladie avant une promenade :

La période s’étend d’avril et octobre (avec des pics en mai-juin et septembre-octobre). Les herbes hautes sont des milieux propices : le port de guêtres, ou chaussettes par-dessus du pantalon est recommandé. Les bottes sont aussi une bonne protection. Vérifiez les parties découvertes du corps (bras, nuque, etc) pendant la promenade et badigeonnez d’un répulsif cutané.

Après une promenade :

Inspectez très soigneusement le corps y compris dans les endroits de pliure (derrière le genou, pliure du coude, aisselles) et cuir chevelu, à l’endroit du resserrement de la ceinture, les jambes. Une douche et le lavage des vêtements complètent le dispositif de protection.

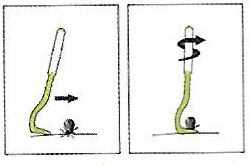

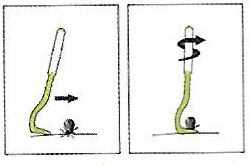

Il est primordial d’être muni de pinces permettant le retrait total de la tique. Deux pinces (« tire-tique » ou « crochet à tique ») très efficaces pour un prix modique existent, selon la taille de la tique à retirer. Les pharmacies vendent souvent les pinces en duo. Il suffit alors d’insérer le corps de la tique dans l’encoche et de tourner doucement la pince jusqu’à ce que l’animal lâche prise, puis désinfectez à l’alcool modifié. Il ne faut surtout pas essayer de retirer ou comprimer le corps de la tique avec une pince à épiler (ou autre instrument) ce qui risquerait de propager la bactérie par régurgitation.

Le retrait de l’acarien doit être le plus rapide après détection. En cas de fixation prolongée, il est indispensable de consulter un médecin et de recevoir un traitement curatif.

Vous pouvez contribuer à améliorer la prévention en signalant vos piqûres avec le projet CITIQUE (laboratoire tous chercheurs, centre INRA Grand Est-Nancy) :

Il semble que le site INRA soit indisponible….

Photos : L. Colindre.

NB : Il ne s’agit ici que de recommandations qui ne saurait se substituer à un avis ou un diagnostic médical. En aucun cas l’ADEP ou l’un de ses membres ne pourrait être mise en cause, ni engager sa responsabilité.

Mots-clés : tique, ixodes.

Photos : L Colindre

Photos : L Colindre