Archives de catégorie : Insectes

Nous avons besoin de vous ! Inventaire participatif « abeille sauvage »

L’ADEP lance un appel à tous les passionnés, les entomologistes ou tout simplement les observateurs citoyens de Picardie à rechercher une abeille sauvage en déclin : l’Andrène de la Knautie, Andrena hattorfiana (Fabricius, 1775).

Vous trouverez en cliquant sur ce lien toutes les informations pour identifier facilement l’insecte ainsi que la procédure pour transmettre vos observations :

Photo : Emmanuel Vidal

En attendant le retour du printemps, nous vous remercions par avance pour votre participation !

Papillons : un site spécialement dédié

Notre collègue et ami Dominick PRUVOST, s’est lancé dans la construction d’un site internet dédié à l’ensemble des papillons vivants sur notre planète.

Vous retrouverez ci-dessous un extrait et bien sur le lien :

https://www.lepidop-terra.fr/

« Le but de ce site est de vous présenter l’ensemble d’un très gros travail de fond (répertorier toutes les espèces de papillons vivant sur notre planète) afin que celui-ci ne reste pas une œuvre inutile et sans suite. J’espère qu’il pourra grandement aider les entomologistes amateurs et professionnels en leur fournissant une quantité importante de données provenant de mes captures personnelles et de renseignements compilés en consultant un grand nombre d’ouvrages spécialisés et de sites internet.

Cela a demandé beaucoup de temps en vérifications et recoupements car malheureusement, en particulier sur internet, on trouve de nombreuses erreurs scientifiques mais j’espère en avoir fait le moins possible. Il y en aura inévitablement étant donnée l’importance du travail, que les spécialistes veuillent me le pardonner et me faire part des corrections nécessaires !

La présentation de ce travail a été réalisée pour une partie sous forme de tableaux Excel que tous ceux qui accéderont à ce site pourront consulter et pour l’autre sous forme de documents photographiques effectués à partir de spécimens provenant de ma collection personnelle ou de celle d’autres collègues qui ont souhaité s’y associer.

Avertissement : le site est encore en cours de construction. Certaines parties sont donc incomplètes et seront complétées dans les semaines voire les mois à venir ».

D. Pruvost.

Clé d’indentification des Abax (Coleoptera, Carabidae)

Les Abax sont des Coléoptères forestiers assez semblables, entièrement noirs et brillants. Une autre espèce proche peu aussi être confondue : Molops piceus (Panzer, 1793). Tous les Abax sont brachyptères.

A. parallelepipedus, Photo : Thierry Sinnaeve.

Nous présentons ici le tableau des espèces (d’après Bonelli, 1810) avec correctifs apportés et rajouts. 5 espèces françaises dont 3 sont visibles en Picardie.

Clé :

Onychium de tous les tarses sétulé en dessous. Espèce de grande taille, à pronotum ample, ses deux impressions basales bien distinctes, linaires et lisses. Elytres subparallèles, allongés, à stries profondes, l’angle huméral denté. Noir, les palpes roux, les élytres brillants chez le mâle, mats chez la femelle. Apex du pénis très long, sans crochet apical. Long. 16 à 22 mm. Visible en Picardie : le plus grand des trois, fossettes basales du pronotum lisses et formées de 2 impressions linéaires bien distinctes.

Abax parallelepipedus (Piller & Mitterpacher, 1783) photo ci-dessous, cliché : M. Bertrand.

Onychium glabre en dessous, celui des tarses postérieurs parfois avec quelques soies. Une seule fossette, large et arrondie, de chaque côté de la base du pronotum………………………..…2

Fossettes basales du pronotum très larges et ponctuées. Court et parallèle, les élytres avec la côte du 7ème interstrie très saillante. Noir peu luisant surtout chez les femelles. Apex du pénis assez long, avec un crochet saillant du côté droit à son extrémité. Long. 13 à 18 mm. France du nord-est, Alsace, Vosges, …

2. Abax carinatus (Duftschmid, 1812)

Fossettes basales du pronotum arrondies et lisses…………………..…………….3

Pas de striole basale juxtascutellaire. Allongé, étroit et parallèle, le pronotum à peine transverse, les élytres parallèles ; la carène du 7ème intersrie mousse et peu saillante. Noir luisant dans les deux sexes. Apex du pénis relativement court, à bord anguleux. Long. 14 à 18 mm. Visible en Picardie : taille intermédiaire, striole basale juxtascutellaire absente.

3. Abax parallelus (Duftschmid, 1812)

Striole basale bien développée à la base du 1er interstrie…………………………4

Allongé, subparallèle, le pronotum à peine transverse, très faiblement rétréci à la base. Elytres à carène du 7ème interstrie peu saillante, brillants chez le mâle, mats chez la femelle. Apex du pénis relativement court, son extrémité dentée du côté droit. Long. 16 à 20 mm. Sud de la France, Pyrénées et Ariège.

4. Abax pyrenaeus (Dejean, 1828)

Ovale court et large, le pronotum très large à la base, son bourrelet marginal très épais. Elytres courts, luisants dans les deux sexes. Apex du pénis long et large, à bord arrondi. Long. 12 à 15 mm. Visible en Picardie : le plus petit des trois, striole basale juxtascutellaire bien présente.

5. Abax ovalis (Duftschmid, 1812) Photo ci-dessous, cliché : Michel Bertrand.

Un merci particulier à Thierry Sinnaeve pour sa relecture et son aide et à Michel Bertrand pour ses clichés.

Les Ammophiles (Hymenoptera, Ammophilinae)

Les Ammophilinae sont des Hyménoptères apocrites de la famille des Sphecidae. L’insecte ne passe pas inaperçu car sa forme fuselée, sa « taille de guêpe », ses couleurs vives (rouge et noir) sont caractéristiques. Les ammophiles sont d’une taille modeste : entre 12 et 35 mm, les femelles étant plus grandes que les mâles. Il existe environ 200 espècesdécrites dans le monde.

En France, moins de 10 espèces sont connues (Bitsch et al., 1997) :

- Ammophila campestris (partout en France)

- Ammophila heydeni heydeni (moitié sud de la France et Bretagne)

- Ammophila heydeni rubriventris (ssp Corse uniquement)

- Ammophila hungarica (Sud et Est de la France)

- Ammophila laevicollis (Pourtour méditerranéen)

- Ammophila modesta (Sud)

- Ammophila pubescens (Partout en France mais observations sporadiques Nord/Sud). Belgique.

- Ammophila sabulosa (partout en France)

- Ammophila terminata (Ouest, Méditerranée, Est mais identifié sur Paris).

La base ClicNat (http://www.clicnat.fr/?page=fiche&id=11907) propose sur son site uniquement Ammophila sabulosa, l’espèce certainement la plus communément rencontrée.

A moins que cette dernière espèce ne soit tout simplement confondue avec d’autres : A. sabulosa, A. campestris, A. pubesens, A. terminata (espèces aux pattes noires) et A. heyderi (espèce à pattes rouges) sont donc potentiellement observables dans notre périmètre. Outre la couleur des pattes, la coloration du tergite n°3 et la forme de la 3ème cellule cubitale sont des critères complémentaires. Il reste cependant compliqué d’en tirer une simple conclusion sur photo (C. Villemant, com. pers. 2018).

Pour rencontrer l’adulte (phytophage) il faut scruter les fleurs de thym, scabieuses, centaurées. La période de vol la plus propice : juin à septembre.

L’espèce est surtout connue par sa biologie : elle accumule des chenilles paralysées dans son nid qu’elle creuse au sol, pond un œuf, puis rebouche l’entrée parfois en utilisant un caillou pour damer le sol à ce niveau. Jean-Henri Fabre a beaucoup écrit à ce sujet. La larve va s’alimenter de la chenille paralysée mais encore vivante. Les proies sont habituellement composées de chenilles, d’Hétérocères, d’Hesperidés et de Tentrèdes.

Afin de décrire ce comportement dont j’ai été le témoin cet été, je vous propose de le faire en image. L’insecte est farouche mais avec un peu de patience, l’Ammophile (ayant trouvé sa proie), revient vite sur les lieux de son méfait, observe, repart puis revient à nouveau.

L’insecte emporte la proie paralysée bien plus grosse que lui.

Positionnement de la chenille « ventre en l’air », face à la loge.

La proie est tirée au fond.

L’Ammophile rebouche consciencieusement la loge.

ni vu, ni connu… le cycle peut (re)commencer.

Bibliographie :

Bitsch, J. & J. Leclercq. 1993. Faune de France 79. Hyménoptères Sphecidae d’Europe Occidentale, volume I. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 325 pp.

Bitsch, J., Y. Barbier, S.F.Gayubo, K. Schmidt & M. Ohl. 1997. Faune de France. Hyménoptères Sphecidae d’Europe Occidentale, volume II. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris 1997. 429 pp., 76 planches, 154 cartes.

Fabre, J-H. Souvenirs entomologiques , Etude sur l’Instinct et les Mœurs des Insectes, Tome 2 réédition Sciences nat, 1986.

Tipule pas si courante : Tipula pagana Meigen, 1818

Bonjour,

Une petite pas si courante, et curieuse avec ses ailes minuscules, Tipula pagana.

Le lien sur IO : https://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=191967&hilit=218293&sid=b58ae486705b231cfde565263bd4ff88

Michel

L’observatoire des Vers Luisants et des Lucioles

L’Observatoire des Vers Luisants ouvre ses portes pour la quatrième année consécutive. L’an dernier, 15 000 personnes ont contribué aux recherches.

Participez à la campagne d’observation des Vers Luisants et des Lucioles !

Un coup de projecteur (!) sur le site suivant :

http://www.asterella.eu/index.php?page=2&pays=FRANCE&p=

Photo de mise en avant : D. Messin.

La phorésie

La phorésie désigne le transport d’un organisme (le « phoronte ») par une autre espèce (« l’hôte »). Sur la photo ci-dessous, le phoronte est donc un acarien (4 en l’occurrence) et l’hôte, un Coleoptère (Silphidae).

Photo : D. Messin, 2018

Le phoronte solidement attaché, se désolidarisera lorsqu’il aura trouvé à coloniser un milieu où s’épanouir, et ce, plus rapidement que par ses propres moyens. Il s’agit souvent dans le monde des arthropodes, d’acariens ou de pseudoscorpions. Le Coléoptère quant à lui, aura tout simplement servi de « taxi » !

Il n’y a pas, dans la phorésie de risque vital pour l’hôte (on parlerait sinon de « parasitisme »).

Photo : L. Colindre

Identification des coccinelles de Picardie adultes (moyennes et grandes espèces) – Par Sophie Declercq

Ce document s’adresse aux personnes souhaitant apprendre à reconnaître et identifier les coccinelles. Il ne présente pas une liste complète des espèces connues en Picardie. Il a pour but d’aiguiller au mieux l’observateur.

Document_identification_simplifie_coccinelles_SDeclercq_dec2013

Photo de mise en avant : L. Colindre.

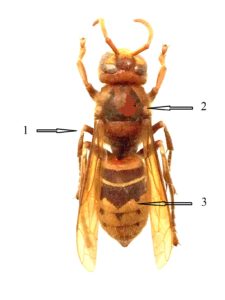

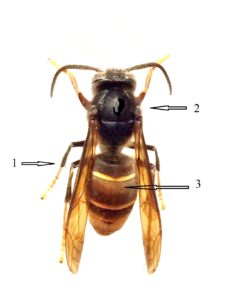

Le jeu des différences : Frelon asiatique/Frelon européen

Selon le MNHN (Museum National d’Histoire Naturelle de Paris), le frelon asiatique progresse de 60 km/an. Il est observé en Picardie depuis 2013 (base ClicNat) et touche actuellement l’ensemble des départements picards. Il a été observé à Guignies dans le Hainaut (Belgique) le 20 novembre 2017.

Nous mettons à votre disposition un comparatif des deux Hyménoptères (vue de dessus) :

Frelon européen, Vespa crabro Linnaeus, 1758 – Frelon asiatique, Vespa velutina Lepeletier, 1836

1 – Pattes : Européen = pattes brunes / Asiatique = pattes nettement bicolores (jaunes & noires) d’où son deuxième nom : « Frelon à pattes jaunes » ;

2 – Thorax : Européen = noir et brun / Asiatique = complètement noir ;

3 – Abdomen : Européen = jaune « dessiné » de noir / Asiatique = sombre annelé de jaune-orange, puis une bande orangée plus large à l’extrémité.

En outre, les antennes sont brunnes chez l’Européen et complètement noires chez l’Asiatique.

Frelon asiatique, Vespa velutina (L. Colindre)

Frelon européen, Vespa crabro (C. Derozier).

Quelques informations complémentaires (Com. pers. C. Villemant, MNHN, 2018) :

Les études menées sur le frelon asiatique ont démontré qu’un nid produisait en moyenne 500 reines.

Au Népal, le frelon asiatique est observé jusqu’à 3000 mètres d’altitude. L’espèce ne craint donc pas le froid et les projections de dissémination de l’espèce étudiée par ordinateur, permettent d’imaginer qu’il pourra atteindre le Nord de la Norvège ou bien encore l’Islande. A contrario, la sècheresse estivale est un frein à sa colonisation (limites Sud Espagne et Afrique du Nord).

En milieu naturel, la prédation est d’environ 1/3 de Diptères, 1/3 de guêpes, 1/3 d’abeilles. Cette prédation est optimale là où les insectes se regroupent (ruches, cadavres d’animaux, étables, bouses, etc).

La principale conséquence de la prédation du frelon asiatique sur les ruches est l’arrêt du butinage des abeilles (conduisant à un manque de réserve hivernale, impactant le couvain). Les frelons asiatiques faisant en effet un « siège » tout l’été. Des grilles « muselières », tenant le frelon à distance de l’entrée de la ruche et l’empêchant de pénétrer à l’intérieur, sont testées chez plusieurs apiculteurs et prouvent actuellement leur efficacité.

Les deux principaux prédateurs naturels connus du frelon asiatique (comme tous les autres Hyménoptères autochtones…) sont Pheromermis vesparum Kaiser, 1987 (Nematoda, Enoplea, Mermithida) et Conops vesicularis Linnaeus, 1760 (Arthropoda, Hexapoda, Diptera).

Pour en savoir plus sur la biologie du Frelon asiatique :

http://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_descriptive_frelon.pdf

Base ClicNat :

http://www.clicnat.fr/?page=accueil

Nid de frelon asiatique Photo : D. Messin

Nid de frelon asiatique Photo : D. Messin

Remerciements à Jean Claude Bocquillon et Carole Derozier pour les photographies comparatives – Photo de mise en avant : L Colindre.

Clé de détermination : les Ctenophoridae (Diptera, Tipulidae)

Un lien fort utile (document uniquement en anglais) à retrouver ici :

https://www.nev.nl/pages/publicaties/eb/nummers/2006/66-5/138-149.pdf

Photo de mise en avant : L. Colindre

Fiche espèce : Tritomegas rotundipennis (Dohrn, 1862)

Texte et images de Michel BERTRAND

Découvrez sur lien ci-dessous le développement de cet Hémiptère de la famille des Cydnidae.

Attention, il existe trois espèces semblables Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) potentiellement présente en Picardie et avérée dans le Nord Pas de Calais, Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758) et enfin Tritomegas rotundipennis (Dohrn, 1862) présentée ici :

tritomegas rotundipennis

Bibliographie :

A retrouver aussi dans l’entomologiste, tome 70, 2014, n° 5 : 319 – 324

Article de presse : Les papillons menacés de disparition en Auvergne (La Montagne)

Ci-joint un lien vers l’article :

Evolution de la systématique myrmécologique

De nombreux changements sont intervenus dernièrement, dans la systématique concernant les fourmis : synonymies, modifications d’espèces ou de genres. Ces modifications touchent l’ensemble de la faune myrmécologique française.

Nous indiquons ici, les seuls changements qui impactent les espèces connues des Hauts-de-France :

- Myrmica martini est mise en synonymie avec Myrmica scabrinodis.

- Tetramorium « U2 » et Tetramorium « sp. D » sont mis en synonymie avec Tetramorium caespitum.

Des mouches et des bijoux

Par Jean-Jacques Decerf.

C’est le responsable d’un centre de vacances, globe-trotter et entomologiste passionné qui me fit cette remarque il y a bien longtemps qui devait marquer ma façon de voir les insectes et en particulier les Mouches notamment dans leur présentation.

« Toute bête » me dit-il « est une œuvre d’art, un bijou de la nature, et à ce titre doit être traité comme tel avec tout le respect que l’on doit à une chose merveilleuse. La façon de présenter chaque insecte devra faire ressortir cette unicité et la beauté que représente la moindre bestiole. »

J’ai gardé par devers moi cette pensée, cette philosophie, et souvent lorsque j’étale une mouche je pense à cet homme et à ses collections, non pas de diamants et de rubis, mais d’insectes magnifiés et traités comme des bijoux.

Avec le temps, ce propos n’a fait que croitre en pertinence. D’un point de vue esthétique d’ abord, la présentation à un public de néophytes de mouches, ou d’autres insectes bien étalés prend toute sa dimension. Agréables à regarder, mouches, punaises et autres en deviennent plus sympathiques, les couleurs ressortent, les morphologies se dévoilent et ces insectes que l’on ignorait deviennent sujets d’interrogation et d’étonnement dans leur présentation.

On découvre avec ravissement que la mouche vaut le papillon dans ses couleurs, qu’elle rivalise d’ingéniosité avec le coléoptère dans ses formes étranges et élaborées, mais attention avec le ravissement de l’esthétisme on risque d’être ébloui par des mœurs et des biologies si singulières.

L’autre point, plus pratique et entomologique, concerne la détermination. L’anatomie bien mise en évidence permet la recherche des critères de détermination qui permettront de mettre un nom sur nos bêtes. Que n’ai-je ragé devant une bête recroquevillée dont des critères importants étaient cachés à mon regard.

Ainsi on peut être démotivé, revenant d’une prospection, des bêtes plein nos flacons, par le travail nécessaire à la préparation d’une récolte hétéroclite. Il y aura nécessairement du rebut, mais ce qui sera conservé devra recevoir le meilleur traitement possible. Les insectes peuvent attendre longtemps dans une boite de stockage avant d’être déterminés, parfois des années, et il serait contre productif de les ressortir les pattes emmêlés et les ailes fripées. Quelle tristesse de poser le regard sur des boites mal entretenues et qui plus est contenant des insectes dans des postures difformes, sans considération pour les êtres merveilleux qu’ils furent.

La pratique de l’art se veut efficace et bien souvent c’est au détriment de l’esthétisme. Pourtant la recherche aussi peut-être belle, même lorsqu’il s’agit de mouches, alors quelle fierté de pouvoir sortir et montrer nos boites comme on présenterait des bijoux.

Thelaira sp

Tachina lurida (Fabricius, 1781)

Phasia hemiptera (Fabricius, 1794)

Photos de l’auteur.